連作障害とは?連作障害の基本的な理解

農業者にとって、作物の生育不良は大きな悩みの種です。その原因の一つとして「連作障害」という現象があります。

連作障害(れんさくしょうがい)とは、同じ"科"の作物を同じ土地で繰り返し栽培すること(連作)で土壌環境が悪化し、収量や品質が低下する現象です。

土壌中の養分バランスの崩れや、病原菌の蓄積、有害物質の集積などが主な原因とされており、特に野菜や果物の栽培において顕著に現れます。また、連作障害は、収穫量の減少や品質の低下を招き、農業に大きな影響を与えます。

しかし、連作障害を正しく理解し、適切な対策を講じれば、それは決して恐れるものではありません。

連作自体が直接的に障害を引き起こすわけではありません。連続した作付けによって土壌の環境が徐々に悪化し、その結果として連作障害が発生します。

これらの要因を把握し、それぞれの状況に合わせた対策を講じることで、連作障害を未然に防ぐことが可能です。

なぜ連作障害が発生するのか?原因・メカニズム

同じ場所で同じ作物を続けて栽培する「連作」自体は、必ずしも作物の生育に悪影響を及ぼすわけではありません。

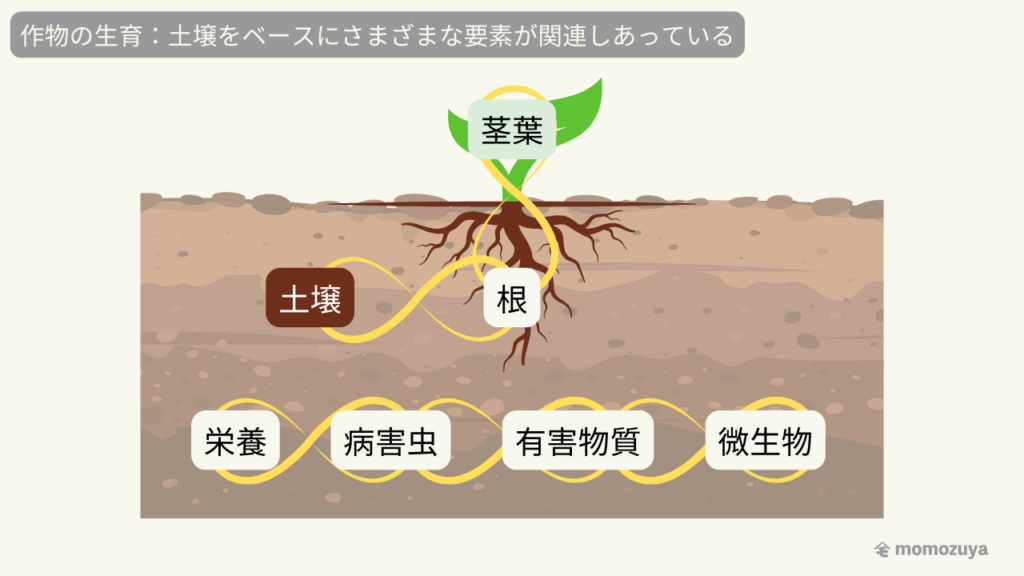

問題は、同じ作物を繰り返し栽培することで、土壌の環境が変化し、作物の生育に適さない状態になってしまうことにあります。つまり、連作はあくまで引き金であり、真の原因は「土壌環境の悪化」なのです。

連作障害は複数の要因が複雑に絡み合って発生します。連作障害は以下の要因によって発生しやすくなります

- 土壌栄養の偏り

- 病原菌の蓄積

- 有害物質の蓄積

- 土壌微生物バランスの崩れ

連作障害の防止方法・2大対策 <輪作><土壌改善>

1.輪作(りんさく)

計画的な輪作は連作障害を防ぐ最も効果的な方法です。

科目の異なる作物を順序よく栽培することで、土壌環境を健全に保つことができます。

例えば、ナス科(トマト)→マメ科(インゲン)→アブラナ科(キャベツ)→ユリ科(タマネギ)という順序で栽培することで、各作物が必要とする養分の過度な消費を防ぎ、土壌中の養分バランスを維持できます。また、特定の病害虫の増殖を抑制する効果もあります。

家庭菜園であれば、一年ごとに植える場所を変えるだけでも効果があります。

2.土づくり・土壌環境の整備

連作障害を防ぐためには、日頃の土壌管理がとても有効です。

健康な土壌は、作物の生育に必要な養分がバランス良く含まれており、水はけや通気性が良好で、微生物の活動も活発です。連作によって土壌の物理性(団粒構造など)、化学性(養分バランスやpH)、生物性(微生物の多様性)が偏りやすいため、これらを日頃から意識して土壌改良を行いましょう。定期的な土壌改良は、作物が健康に育つための環境を整える鍵となります。

- 物理性:土壌中の通気性と排水性の向上

- 化学性:土壌中の養分バランスの回復

- 生物性:土壌中の微生物相の多様化

土壌の要素は相互に密接に関連しており、一つのバランスが崩れると連鎖的に他の要素にも影響を及ぼします。

土壌内相互作用の具体例

物理性

- 土壌の団粒構造の悪化 → 通気性低下 → 微生物活動の抑制

- 根の伸長阻害 → 養分吸収の制限 → 作物の生育不良

化学性

- 栄養素の偏在 → pH変動 → 微生物生態系の破壊

- 養分バランスの崩壊 → 根の機能低下 → 土壌構造への悪影響

生物性

- 病原体の増殖 → 根の健全性低下 → 土壌構造への悪影響

- 有益微生物の減少 → 養分循環の停滞 → 作物の栄養吸収障害

連作障害を招く土壌劣化の4大要因

連作障害を招く土壌劣化の4大要因

土壌栄養の偏り

作物は、それぞれ必要とする栄養素の量やバランスが異なります。同じ作物を繰り返し栽培することが原因で、特定の栄養素が過度に消費され、土壌中の栄養バランスが大きく崩れます。特に、微量要素の欠乏は、作物の生育に深刻な影響を与えることがあります。

また、肥料の偏った施用も栄養バランスの偏りを助長する要因となります。

病原菌の蓄積

同じ作物を続けて栽培すると、その作物を好む病原菌や害虫が土壌中で増殖し、密度が高まります。特に、土壌伝染性の病害(萎凋病、半身萎凋病、根こぶ病など)や線虫類の被害は、連作によって深刻化しやすいです。

病害虫が増えた土壌では、作物は病気にかかりやすくなったり、害虫に食べられてしまったりして、うまく育たなくなります。

有害物質(アレロパシー物質)の蓄積

一部の作物は根から特定の化学物質を分泌し、これが土壌中に蓄積することで、同種または近縁種の作物の生育を阻害します。連作を続けると、これらの物質が土壌中に蓄積し、後作の生育に悪影響を及ぼします。

土壌微生物バランスの崩れ

微生物の多様性は土壌生態系を維持し、養分循環と作物の健全な生育に不可欠です。

しかし連作により、特定の病原菌が増殖し、有益な微生物が減少することで特定の微生物が優勢になり、土壌生態系のバランスが崩れます。その結果、養分循環の低下、病害の発生、根の活力低下などが起こります。

連作障害の具体例(作物別)

キャベツ

キャベツでは、根こぶ病菌の蓄積と土壌物理性の悪化により、根部の異常肥大、結球不良、生育の著しい遅延といった症状が現れます。

ナス

ナスの連作障害では、半身萎凋病菌の蓄積とカリウム欠乏により、片側の葉が黄化し、果実の小玉化が起こります。根系の褐変も顕著です。

大根

大根の連作障害では、根こぶ病菌の増殖と養分バランスの崩れにより、大小のこぶ状突起が発生したり生育遅延が起こります。

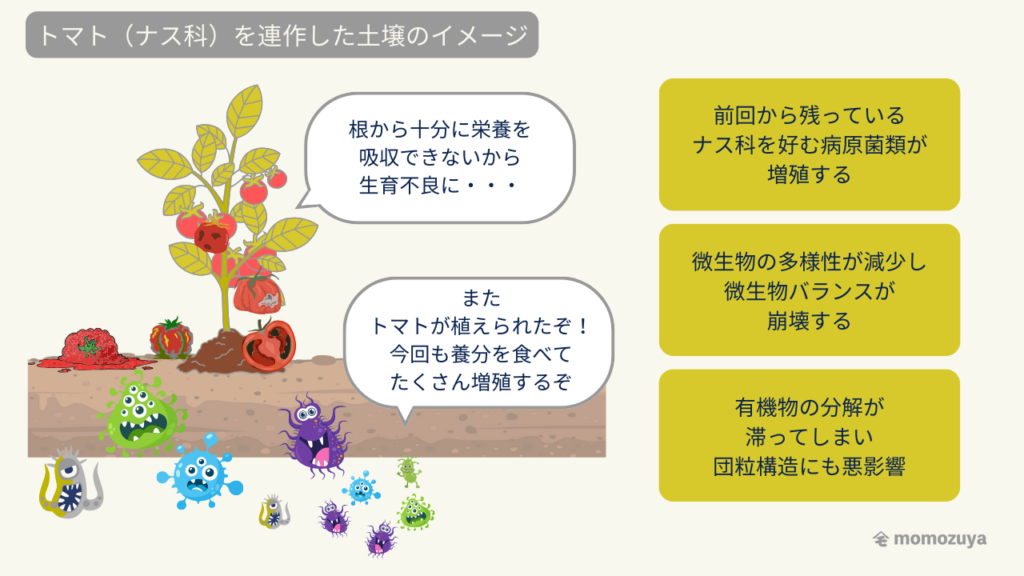

トマト

トマトの連作障害では、トマトのアレロパシー作用や土壌中の病原菌の増殖により、根の発達が著しく阻害され、青枯病・萎凋病などの生育不良を起こします。

トマトの障害例

トマトの障害例

トマトの障害例

トマトの障害例

大根の障害例

大根の障害例

連作障害対策のコツ「作物の科目」

作物は「科目」で考える

連作障害対策を考える際には、個々の作物だけでなく、その作物が属する科目を考慮に入れることが重要です。同じ科に属する作物は、土壌から吸収する栄養素や病害虫への感受性が似ています。 例えば、トマト、ナス、ジャガイモはすべてナス科に属し、同様の連作障害リスクを持ちます。

青枯病、萎凋病、半身萎凋病、線虫などの被害を受けやすいです。

そのため、トマトの後にナスを植えるなど、同じナス科の作物を続けて栽培すると、土壌中の病原菌や線虫が増殖し、連作障害が発生しやすくなります。

連作障害になりやすい科目別作物一覧表

連作障害とは、同じ科目の作物を同じ場所で続けて栽培(連作)することにより、土壌環境が悪化し、作物の生育に悪影響が出る現象です。

したがって、科目別で作物を把握しておくことで障害回避につながります。

アブラナ科

キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、白菜、小松菜、水菜、大根、カブ、チンゲン菜、菜の花、高菜、ケール、ルッコラ、クレソンなど

ナス科

ナス、トマト、ジャガイモ、ピーマン、唐辛子、シシトウ、パプリカなど

ウリ科

キュウリ、カボチャ、スイカ、メロン、ゴーヤ(ニガウリ)、ズッキーニ、トウガン、ヘチマ、ヒョウタンなど

マメ科

大豆、エンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、アズキ、ラッカセイ(落花生)、ササゲ、フジマメ、クローバーなど

セリ科

ニンジン、セロリ、パセリ、ミツバ、アシタバ、フェンネル(ウイキョウ)、ディル、コリアンダー(パクチー)、クミン

アカザ科

ホウレンソウ、キヌア、テンサイ(ビート)、フダンソウ、オカヒジキ、ホウキギ(とんぶり)

キク科

レタス、ゴボウ、シュンギク(春菊)、フキ、ヤーコン、チコリ、キクイモ、アーティチョークなど

サトイモ科

サトイモ、コンニャク、タロイモ、ハスイモ(蓮芋)など

ショウガ科

ショウガ、ミョウガ、ウコン(ターメリック)、カルダモン、ガランガル(タイショウガ)

バラ科

リンゴ、ナシ、モモ、ウメ、サクランボ、イチゴ、ビワ、スモモ、アンズ、キイチゴ(ラズベリー)、ブラックベリー、アーモンドなど

ミカン科

ミカン、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、ユズ、カボス、スダチ、シークワーサー、ポンカン、デコポン、伊予柑、文旦、八朔、夏ミカンなど

ブドウ科

ブドウ、ヤマブドウ、エビヅル、ノブドウ、ツタ、ヤブガラシなど

科目を考慮することで、より効果的な輪作計画を立てることができます。異なる科の作物を順番に栽培することで、土壌の栄養バランスを保ち、特定の病害虫の蓄積を防ぐことができます。

連作障害が"起きにくい"作物

一方で、連作障害を起こしにくい作物も存在します。

- 病原菌や害虫への耐性が高い。

- 土壌中で有益な微生物と共生しやすい。

- 土壌環境を悪化させる要因(栄養偏り、有毒物質蓄積など)に対する影響が少ない。

これらの特性によって、連作障害を引き起こすリスクが低減される作物もあります。

連作障害が起きにくい作物例

ユリ科、イネ科、ヒルガオ科が連絡障害を起こしにくいとされています。

ネギ、玉ねぎ、にんにく、にんじん、さつまいも、かぼちゃ、とうもろこし、みょうが、小松菜、稲など

イネ科×連作障害|「イネ科」は連作障害になりにくい!

連作障害が起きにくい科目のひとつに「イネ科」があります。イネやトウモロコシなどイネ科作物は比較的連作障害が起こりにくいとされています。これは一体なぜなのでしょうか?

その理由は、水田と畑で異なります。

【主なイネ科の作物】

イネ(コメ)、トウモロコシ、小麦、大麦、ライムギ、エンバク(オーツ)、モロコシ(ソルガム)、キビ、アワ、ヒエ など

【水田】稲(米)の連作障害が起こりにくい理由

- 水田では水を張ることで土壌が還元状態となり、多くの土壌病原菌の活動が抑制されます。

- 水を通して養分が供給されるため、特定の養分が不足しにくい環境です。

- 稲作では稲わらを田んぼに還元することで、土壌の肥沃度を高め、微生物の活動を活性化します。

【畑】イネ科作物の連作障害が起こりにくい理由

- 稲科作物は他の科目(例:ナス科やウリ科)と比べて病害虫への耐性が高い傾向があります。

- イネ科作物は、作物自身が分泌する化学物質によって自家中毒(アレロパシー)を引き起こすリスクが低いとされています。

- 稲科作物は深く広がる根系を持ち、土壌中のさまざまな層から養分を吸収します。このため、特定の養分だけを過剰に吸収して土壌を偏らせることが少なく、連作による栄養バランスの崩れを起こしにくいです。

イネ科作物は同じ場所で連続栽培しても、土壌の物理性、化学性、生物性が良好に保たれ、他の作物に比べて生育障害が生じにくいです。これらの特徴から、「イネ科」の作物は持続的な栽培に適した優れた特性を持つと言われます。

ただし、土壌管理を怠ったりすると、病害虫が発生する場合があります。イネ科作物も適切な管理が重要です。

百津屋商店おすすめの資材

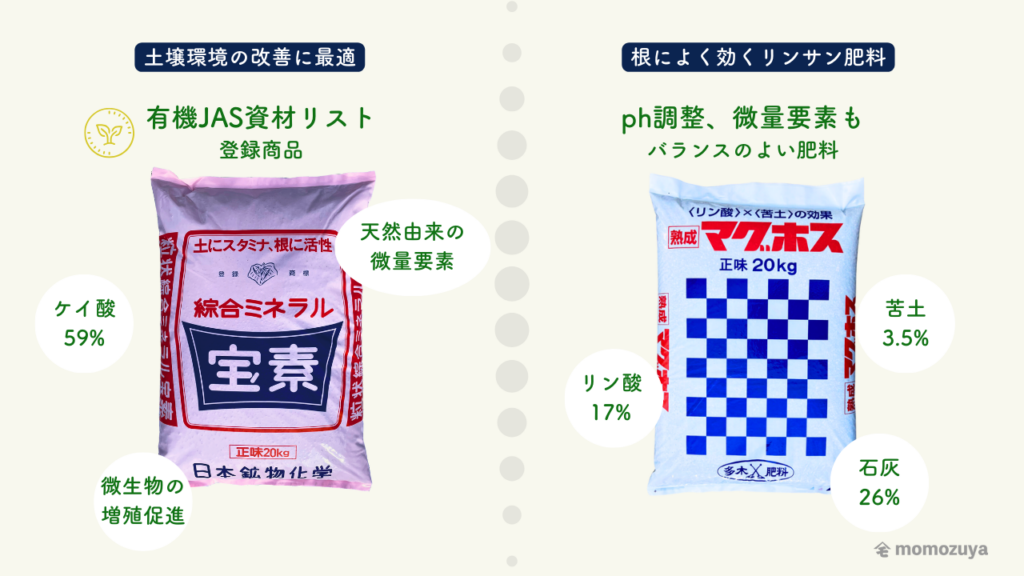

微量要素が不足した土壌は、連作障害が起こりやすいと言われています。

微量要素が不足した土壌は、連作障害が起こりやすいと言われています。連絡障害の主な原因はphバランスや、土壌の微量要素のバランスが崩れることによるものが大抵です。

それらを見事に解消へ導き、連作障害を予防してくれる資材の投入がおすすめです。

【綜合ミネラル宝素】

天然鉱物が主原料の土壌改良材で、土壌バランスを整えるのに効果的なケイ酸や微量要素が豊富に含まれております。

成分と特徴

- 有機JAS資材リスト登録資材

- 【国産】天然鉱石由来でケイ酸や微量要素(鉄、マンガンなど)を豊富に含む

- 土壌中の有益微生物を増加させ、団粒構造を形成し通気性・水はけを改善

効果

- 土壌環境を健全化し、連作障害リスクを軽減

- 根毛の発達促進で養分吸収効率を向上

【マグホス】

非常に吸収しやすい石灰で土壌のphを整えることができます。苦土だけでなくケイサン、カルシウム、鉄その他多くの微量要素が作物に驚くほど吸収されやすい形で含まれています。

成分と特徴

- リン酸と苦土(マグネシウム)が主成分。

- リン酸が土壌中で固定されず効率的に吸収される設計

効果

- 作物の根系強化と病気への耐性向上

- 土壌中の微量要素バランス改善で連作障害を軽減

「綜合ミネラル宝素」と「マグホス」は、それぞれ異なる特長を持ちながらも、連作障害対策として非常に有効です。

ぜひ施用をご検討ください。

これらの情報は、あくまで一般的な例であり、実際の症状や対策は、土壌の状態や気候条件などによって異なる場合があります。