科目とは、植物を分類する際のグループのことで、作物ごとに共通する特徴や性質を理解するための重要な概念です。

科目(かもく)

作物の「科目」とは、植物の分類における基本的な単位の一つで、作物が属する植物学的な分類群を指します。

具体的には、植物界の中で「科」という階層に位置づけられるグループを表します。たとえば、イネ科、ナス科、マメ科などがこれに該当します。

同じ科に属する作物は、栽培方法や病害虫への感受性が似ていることが多いのが特徴です。

科目の理解が農業において重要な理由

1. 連作障害を防ぐため

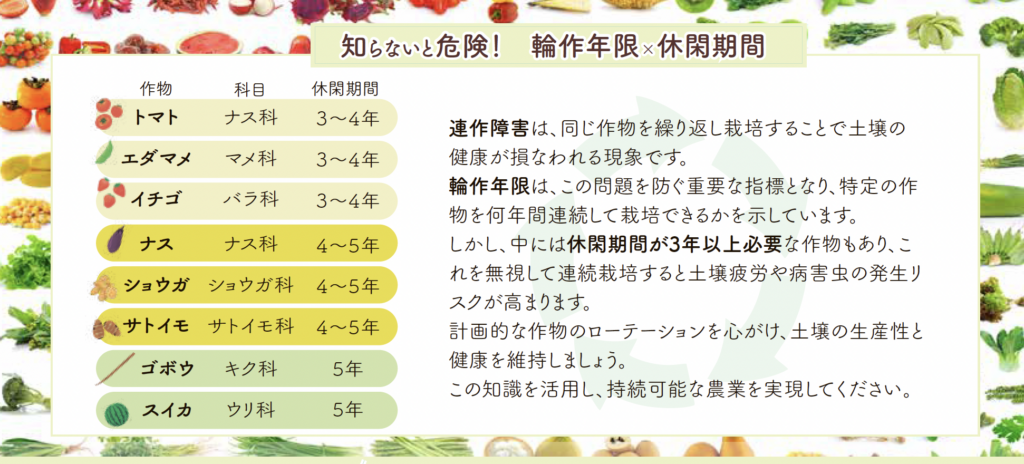

同じ科の作物を繰り返し育てると、土壌の栄養が偏ったり病害虫が増えたりして「連作障害」が発生しやすくなります。これを防ぐには、異なる科の作物をローテーションで栽培する「輪作」が効果的です。

2. 病害虫対策

同じ科の作物は似た病害虫に弱い傾向があります。

例:ナス科(トマトやナス)は「青枯病」に弱く、ウリ科(キュウリやカボチャ)は「べと病」にかかりやすいです。

科目を知ることで適切な防除計画が立てられます。

3. 栽培管理の効率化

同じ科の作物は、生育環境や必要な肥料が似ている場合があります。

例:イネ科(稲、小麦)は窒素肥料を多く必要としますが、マメ科(大豆、エンドウ)は窒素固定能力があるため肥料が少なくて済みます。

主な作物とその科目一覧表

| アブラナ科 | キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、白菜、小松菜、水菜、大根、カブ、チンゲン菜、菜の花、高菜、ケール、ルッコラ、クレソンなど |

| ナス科 | ナス、トマト、ジャガイモ、ピーマン、唐辛子、シシトウ、パプリカなど |

| ウリ科 | キュウリ、カボチャ、スイカ、メロン、ゴーヤ(ニガウリ)、ズッキーニ、トウガン、ヘチマ、ヒョウタンなど |

| マメ科 | 大豆、エンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、アズキ、ラッカセイ(落花生)、ササゲ、フジマメ、クローバーなど |

| セリ科 | ニンジン、セロリ、パセリ、ミツバ、アシタバ、フェンネル(ウイキョウ)、ディル、コリアンダー(パクチー)、クミン |

| アカザ科 | ホウレンソウ、キヌア、テンサイ(ビート)、フダンソウ、オカヒジキ、ホウキギ(とんぶり) キク科 レタス、ゴボウ、シュンギク(春菊)、フキ、ヤーコン、チコリ、キクイモ、アーティチョークなど |

| サトイモ科 | サトイモ、コンニャク、タロイモ、ハスイモ(蓮芋)など |

| ショウガ科 | ショウガ、ミョウガ、ウコン(ターメリック)、カルダモン、ガランガル(タイショウガ) |

| バラ科 | リンゴ、ナシ、モモ、ウメ、サクランボ、イチゴ、ビワ、スモモ、アンズ、キイチゴ(ラズベリー)、ブラックベリー、アーモンドなど |

| ミカン科 | ミカン、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、ユズ、カボス、スダチ、シークワーサー、ポンカン、デコポン、伊予柑、文旦、八朔、夏ミカンなど |

| ブドウ科 | ブドウ、ヤマブドウ、エビヅル、ノブドウ、ツタ、ヤブガラシなど |

| ユリ科 | ネギ、タマネギ、ニラ、ニンニク、アスパラガスなど |

| イネ科 | イネ(コメ)、トウモロコシ、小麦、大麦、ライムギ、エンバク(オーツ)、モロコシ(ソルガム)、キビ、アワ、ヒエ など |

| ヒルガオ科 | サツマイモ、空心菜など |

農家が気をつけるべきポイント

作物の「科目」によって、連作を避けるための休ませる期間が異なります。同じ科目を続けて植えると病気や害虫が増えやすいので、作付け前に必ず何年間空けるべきか調べて計画的に植えましょう。

連作障害を防ぐには、栽培履歴と科目を確認し、適切な間隔をあけて輪作することが大切です。

まとめ

作物の科を理解することは、効率的な栽培計画を立てる上で重要です。

特に輪作や病害虫対策において、科による分類の知識は大きな助けとなります。まずは栽培したい作物がどの科に属するのかを確認することから始めましょう。